一般財団法人 渡辺音楽文化フォーラム

渡辺晋賞 第20回 記念企画

これから日本のエンターテインメントを担う

若きプロデューサーたちへ

~渡辺晋賞受賞プロデューサーからのアドバイス~

一般財団法人 渡辺音楽文化フォーラム

渡辺晋賞 第20回 記念企画

~渡辺晋賞受賞プロデューサーからのアドバイス~

2025.8.14

――昨年『鈴木敏夫×押井守 対談集 されどわれらが日々』(DU BOOKS刊/2024年)を読ませていただいて、鈴木さんの発言で印象的だったのが「世の中にこれだけ色々なものが出てきたら、映画だけではなく、ものを作るということはあらゆるもののコラージュになるのでは?」という考え方でした。

鈴木 実際はアレンジという言葉を使ったんです。オリジナルっていうのはもう作れなくて、過去にあったものをアレンジしてもう一回再生産する、そういう時代だと思ったんです。

――既存のものを掛け合わせることで新しいものが生まれるという考え方はありますか。

鈴木 それもあります。でも映画にしろ音楽にしろ、小説もそうなんですけど、大概のものは出尽くしたと僕は思っているので、それを現代風にアレンジしたものを皆さんが観たり聴いたりしてくれるのではと思っていたことは確かです。

――いつ頃からそう思っていましたか?

鈴木 映画を作り始めてすぐ思いましたね。庵野秀明監督と話をした時、彼が面白いことを言い出したんですよ。僕と彼とはひと回り違うんですけど「鈴木さんたちはオリジナルがあったとして、それをコピーでやれた世代だ」という言い方をしたんです。さらに「僕らはコピーのコピーですよ」って言われて、ずいぶん考えました。何となく世代としてそういう考え方があるんだなっていうことを学びましたね。だけど多かれ少なかれヒントとして色々なところから引っ張ってくるじゃないですか。絵だって音楽だって大体18世紀に作られたものをもう一回引っ張り出してくるとお客さんいっぱい来ますよね。だから絵も音楽も18世紀から19世紀にかけて、おお元は大概作られてしまったのではと、どこかで思っています。

――そういう意味で、今のものは“アレンジ”なんですね。

鈴木 僕の見ている範囲でいうと、映画も音楽も小説も大体元のものをアレンジして、でも元がすぐわかってはいけないので、わからないようにして作るというのがひとつのやり方かなとは思っていました。

――ジブリ作品は海外でも熱狂的なファンが多いですが、舞台『千と千尋の神隠し』のロンドン公演が大成功を収め、同じく『となりトトロ』も大盛況でした。海外での人気をどう捉えていますか?

鈴木 最初は絶対うまくいかないと思ってたんですよ。ところがやってみたらすごく評判がよかったので、これは運がいいとしか言いようがないです。じゃあなんで許諾を出したかというと、その時宮﨑は『君たちはどう生きるか』を作っていて、でも最初から時間がかかることはわかっていたので、何もない時間が何年も続くと、皆さんにジブリの名前を忘れられてしまうと思ったからです。もうその一点です。そのくらい控えめな気持ちですよ、実は(笑)。

――世界中のファンがジブリの作品を色々切り取ってTikTokでバズったりしていますが、日本ではジブリ作品は国民的な作品、海外ではおしゃれでカルチャーに詳しい人が好きなもの、という捉え方になっている気がします。

鈴木 そうなんですかね。TikTokは僕も好きでよく見ますが、中日ドラゴンズファンなので、ドラゴンズのネタが多いんですよ(笑)。落合(博満)選手がいた頃の中日の試合を色々見せてくれるので、それを楽しんで見ています(笑)。

――鈴木さんの頭の中を少し覗くことができる「鈴木敏夫とジブリ展」のフィナーレが、いよいよ7月12日から9月25日まで鈴木さんの地元・愛知県・愛・地球博記念公園で開催されています。鈴木さんが出会った8,800冊の書籍や約10,000本の映画作品、影響を受けた音楽やレコードなどを通じて、その思考術や創作の秘密に迫ることができます。

鈴木 今回の展覧会では、僕が読んできた本や観てきた映画、聴いてきた音楽、自分を形作ったものを一堂に並べてみたかったんです。自分の人生を振り返ると「たったこれだけか」と淋しさも感じましたが、同世代の方には青春の日々が蘇る展覧会になると思います。僕らの世代は本を読むのが流行った世代。今の若い人たちは本を読まないけど、それぞれの時代の文化がある。展示を通じて世代間の違いや共通点を感じてもらえれば嬉しいです。

――鈴木さんが最初に買ったレコードは何ですか?

鈴木 中高生の頃は洋楽ばかり聴いていて、初めて買ったレコードはジョニー・ソマーズの「内気なジョニー」でした。コニー・フランシスも好きだったしビートルズの登場には驚きました。エルビス・プレスリーとは全く違うロックで、よく聴いていました。それまで日本の歌っていうと流行歌ばかりだったけど、僕が小学6年生から中1になる頃、ポップスが流行り始めて、それは日本の歌だと思っていたら、実はアメリカのポップスのカバーだったことを後で知りました。

――それこそ渡辺プロの三人娘もカバー曲をたくさん歌っていました。

鈴木 そうでしたね。今思うと僕の中で大きかったのは、日本の音楽よりもアメリカ、イタリア、フランスなどの洋楽ばかりを聴いてきたのが、僕らの世代の大きな特徴だと思います。ここが他の世代とちょっと違うところかなと思って、それを前面に立てた展示を小さくてもいいからやろうよって。今回は音楽のコーナーも作りました。僕が日本の歌に本格的に触れるのは、大学に入ってからなんです

――最後に、次世代のプロデューサーやエンターテイメント業界を目指す人へメッセージをお願いします。

鈴木 ひとつの時代を作ってやろうなんて大層なことは考えなくていい。好きなことをやるのが一番です。そのうち何とかなる。好きなことをやっていれば、道は開ける。目の前の好きなことに夢中になることが大事だと思います。植木等さんの「だまって俺についてこい」の精神そのもので、好きなことをやっていれば、何とかなるものなんですよ。僕自身、やりたいことをやってきた結果、今があると思っています。

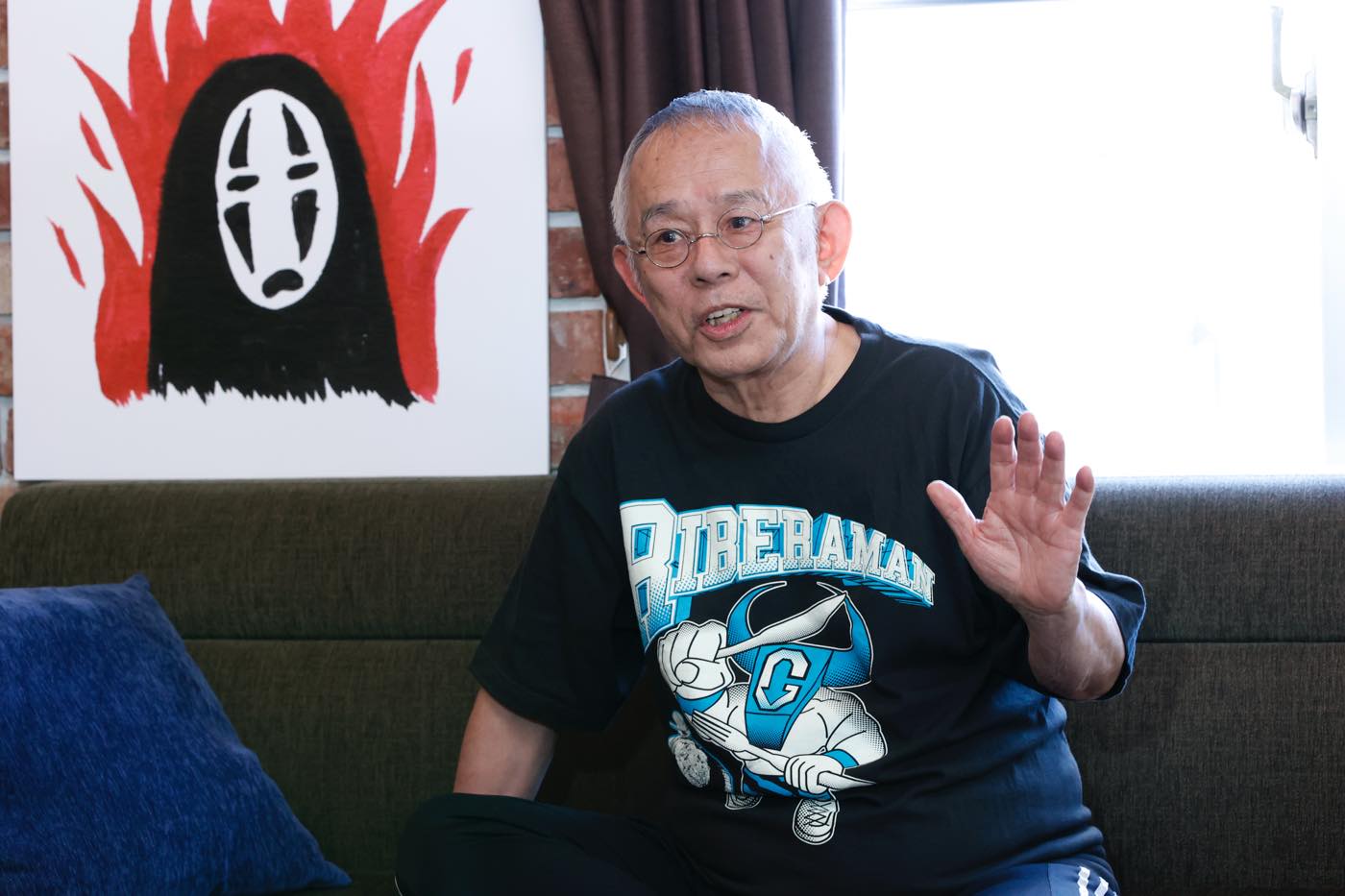

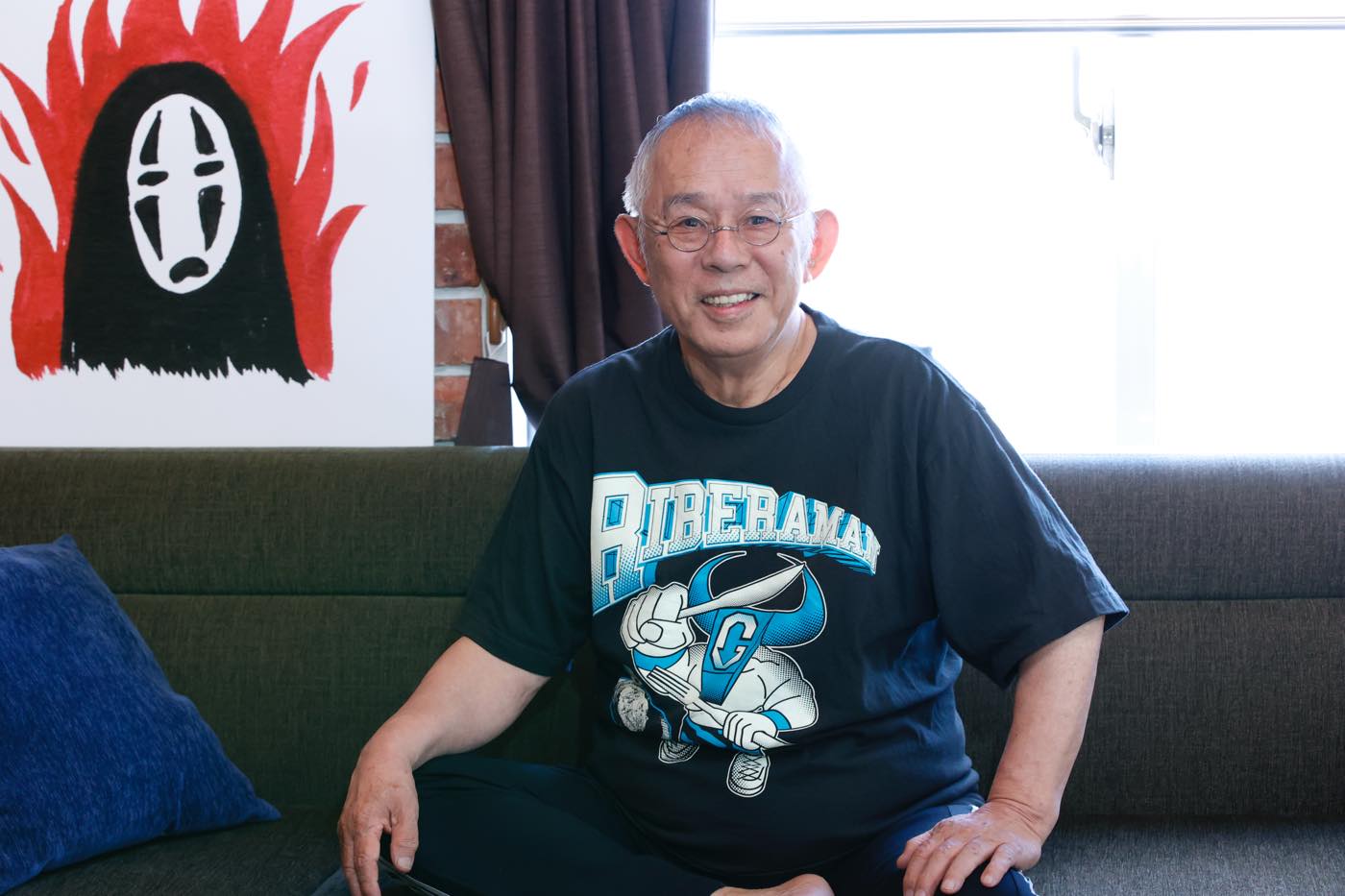

1948年、愛知県名古屋市生まれ。スタジオジブリ代表取締役プロデューサー。

徳間書店で『アニメージュ』の編集に携わるかたわら、1985年にスタジオジブリの設立に参加、1989年からスタジオジブリ専従。 以後ほぼすべての劇場作品をプロデュースする。

著書に、『仕事道楽 新版 スタジオジブリの現場』『歳月』(ともに岩波書店)、『スタジオジブリ物語』(集英社新書)など多数。